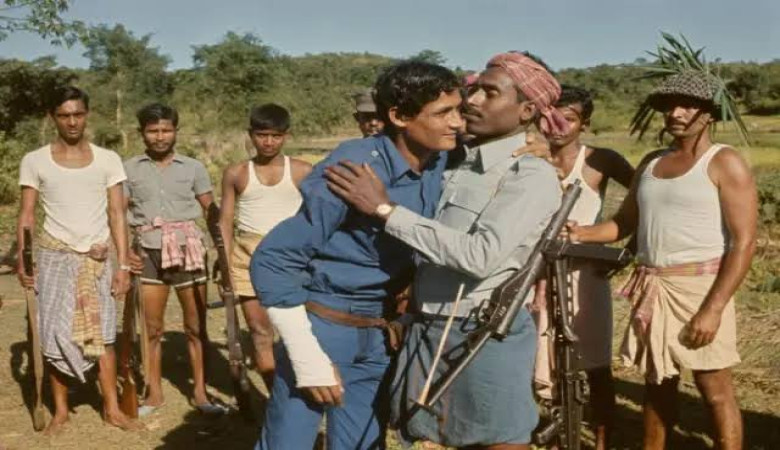

ফাইল ছবি (সংগৃহীত)

আবু ওবায়দা টিপু

রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট 'মতাদর্শে'। জনগণ সেখান থেকেই বেছে নেয় নিজেদের মতাদর্শ, কাঙ্খিত দল। বাংলাদেশের চুয়ান্ন বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, দেশ শাসিত হয়েছে এ রকম নানা দলের নেতৃত্বে নানা মতাদর্শে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, বা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনায় মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল অপরিহার্য।

'রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার আগেই। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন ভারত ভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন, বাংলা ভাগের বিষয়টি তখনই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। জুন মাসের প্রথম দিকেই সংবাদপত্রে খবর বেরোয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছেন। বেশ কয়েকজন বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী এর বিরোধিতা করে প্রবন্ধ লেখেন' (আওয়ামী লীগ উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০, মহিউদ্দিন আহমদ)।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই পাকিস্তানের সংস্কৃতি যে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল, তার প্রমাণ মেলে ২৯শে জুলাই ১৯৪৭ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে। তিনি সেখানে লিখেছিলেন, 'আমরা ইংরেজকে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ইংরেজিকে ত্যাগ করিতে পারি না। ইহা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা এবং আধুনিক চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানের বাহন। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান এই দুইটি ডোমিনিয়নকেই প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা উচিত।

...যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর তাহারা ইংরেজি ভাষাকে পরিত্যাগ করেন নাই। ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনো প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর মাতৃভাষা বিভিন্ন, যেমন- পশতু, বেলুচি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি এবং বাংলা। কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেই মাতৃভাষারূপে চালু নয়।'

তিনি লেখেন, 'উপরিউক্ত ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা ভাষার সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছে। কত অধিকসংখ্যক লোকে একটি ভাষা বলে, এই অনুযায়ী বাংলা ভাষা বিশ্বভাষার মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। যদি বিদেশি ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করিবার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই।'

পাকিস্তানের জন্মলগ্নতেই '৭১ এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত পেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। বাংলা ভাষা নিয়ে বাকবিতণ্ডাই ছিল তার প্রথম সেন্টার পয়েন্ট। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে এবং যুদ্ধোত্তর রাজনীতিতে যে মানুষটি ছিলেন অগ্রণী, তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অন্যরা তুচ্ছ এমন কথাও আসলে প্রকৃত ইতিহাস নয়। অথচ ভোটের রাজনীতি কিংবা কেবল ক্ষমতা প্রাপ্তির কামনা-বাসনায় নানা রটনা, নানা ঘটনাকে সামনে আনা হয়।

কেউ বলেন, '৭১ এর ধারবাহিকতায় এসেছে '২৪। তাই আর পেছনে ফেরা নয়। এখন এগিয়ে যাওয়া শুধুই চব্বিশকে নিয়ে। সম্প্রতি এনসিপির কর্ণধার নাহিদ ইসলামের এমন বক্তব্য আমরা দেখতে পাই। বলা যায়, তার এ বক্তব্য কেবল রাজনৈতিক কথার কথা। একটি দেশ একটি রাষ্ট্র, দেশের রাজনীতি, নাগরিকের মানসিকতা কোনোটাই তো কোনো নেতার নিয়ন্ত্রণে নেই। নেতা আদর্শ দিয়ে একটি দল গড়ে তুলতে পারেন মাত্র। সে আদর্শর অনুসারী কে হবেন কে হবেন না, তা নির্ধারণ করতে পারেন না। বলা যায়, আদর্শগতভাবেই তৈরি হয় রাজনৈতিক দল। মতাদর্শের কারণেই ভিন্ন হয় দল, ভিন্ন হয় কর্মী-সমর্থক।

স্বাধীনতাত্তোর বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতসহ প্রতিটি দল আদর্শগতভাবেই স্বতন্ত্র। কেবল আদর্শের সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্যে একে অপরের সাথে সখ্যতা বজায় রাখে দলগুলো। বা রাখা উচিত। তবে রাজনৈতিক কারণে ক্ষমতার প্রশ্নে নানা সময়ে ভিন্ন মতাদর্শের দলের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠতে দেখা যায়।

স্বাধীন বাংলায় মুক্তিযুদ্ধই সুনির্দিষ্টভাবে প্রথম এবং প্রধান আদর্শ। স্বভাবতই এ আদর্শ লালন-পালন করতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের সব থেকে বড় অংশের ক্রেডিট চলে যায় বর্তমান কার্যক্রম স্থগিত হওয়া দল আওয়ামী লীগের ঘরে। তাই ভোটের রাজনীতিতে অন্য দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের সেই অংশগুলোকে অস্বীকার করতে কিংবা এঁড়িয়ে যেতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশি। আর এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম হয় নানা বিতর্কের। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সার্বজনীন করে তুলতে না পারার ব্যর্থতাও আওয়ামী লীগের ওপর বর্তায়।

তবে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করলে বা এঁড়িয়ে গেলে কী হতে পারে, তা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রতিটি মানুষ অনুধাবন করতে পারেন সহজেই। গত বছরের ৫ই আগস্ট পরবর্তীতে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীনদের শক্তিশালী অনুগামীগোষ্ঠীর অনেকের মুখে শুনতে হয়েছে, জাতীয় সঙ্গীত এমনকি জাতীয় পতাকা বদলানোর আলোচনাও। সংবিধান বাতিলের কথা তো রীতিমতো চলছেই। এই ভয় বা শঙ্কা তাই হতেই পারে, পরিবর্তন হলে, পরিবর্তিত সংবিধানে সাংবিধানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি স্ব মহিমায় থাকবে তো? নাকি মুক্তিযুদ্ধের এক্সটেনশন দেখিয়ে জুলাইকে ডাম্পিং করা হবে?

বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে তানজিম আহমদ সোহেল তাজ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পাক গণহত্যাকেই '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু বলার চেষ্টা করেছেন। ক্ষমতাসীন ও তাদের অনুসারী অনেকে শেখ হাসিনার সরকারের গণহত্যাকে একই সরলরেখায় টেনে তুলনার বিচারে '২৪ কে মুক্তিযুদ্ধের ওপরে আনতে চাইছেন। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে জাতিকে করা হচ্ছে দ্বিধান্বিত। আর নাগরিক ভাবনাকে ভাগ করা হচ্ছে বহুভাগে।

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের মরদেহ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আনা হয় ২০০৬ সালের ২৪শে জুন। সে সময় একটি লেখায় পড়েছিলাম, লেখক পাকিস্তানে গিয়ে ট্যাক্সি চালককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোথায় সমাহিত করা হয়েছে মতিউরকে। লেখক বলেন, ট্যাক্সি চালক উত্তর দেন, গাদ্দারের কবরে যাবেন!

পাকি কোনো নাগরিক এমনটা ভাবতেই পারেন। কিন্তু নিজ দেশে যদি চাউর হয় এমন ভাবনা, তবে তা সত্যি সংকটের, হয়তো আগামীর জন্য মুক্তিযুদ্ধই হয়ে যাবে পরিচয়হীন। আর যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকি হাতে হাত রেখে প্রতিবেশীকে তুলে দিয়েছেন জল্লাদের হাতে, সত্যি কি তাদের ক্ষমা হয়? পাকি চোখে মুক্তিযোদ্ধা যেমন গাদ্দার, বাঙালির চোখে রাজাকার শুধুই রাজাকার। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষীয় আদর্শে যদি কোনো দল বা সংগঠন গড়ে ওঠে, তাকেও রাজাকার বললে অত্যুক্তি হবে না। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টি এখনো একই আবেগে প্রবাহমান, রাজাকার ধারণাটাও সমান ঘৃণ্য। মুক্তিযুদ্ধ ছিল ক্রমাগত পাক শোষণের চূড়ান্ত ফলাফল।

লেখক: সাংবাদিক।

খবরটি শেয়ার করুন